Il non profit e il Terzo settore rappresentano un terreno fertile per sviluppare partecipazione e impegno nel perseguire obiettivi socialmente rilevanti. Ora l’istituzione del registro degli enti che compongono il settore fa emergere molte contraddizioni.

Eugenio Nunziata

La missione del Terzo settore

Il rinnovato protagonismo dei corpi intermedi – e del Terzo settore in particolare – è una questione particolarmente rilevante. La Costituzione, con l’articolo 2, riconosce e tutela la presenza di formazioni sociali che si collocano in posizione intermedia tra le istituzioni e gli individui. Il recente Codice del Terzo settore si preoccupa, all’articolo 4, di esplicitarne in modo chiaro la missione: “perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale”.

La partecipazione ad attività sociali può essere l’antidoto a molte forme di malessere sociale che esplodono, da un lato, nell’antipolitica e, dall’altro, in manifestazioni di intolleranza. Tanti sono incorsi nell’illusione delle scorciatoie offerte dal diffondersi dei social media e dall’affermarsi di forme di disintermediazione e di pseudo democrazia diretta. Robert Putnam sostiene che le tecnologie digitali sono una forma di comunicazione mediata che è complementare e non alternativa alle comunità reali, e non compenserà automaticamente le forme convenzionali di capitale sociale fondate su relazioni interpersonali, valori condivisi, fiducia, cooperazione, reciprocità.

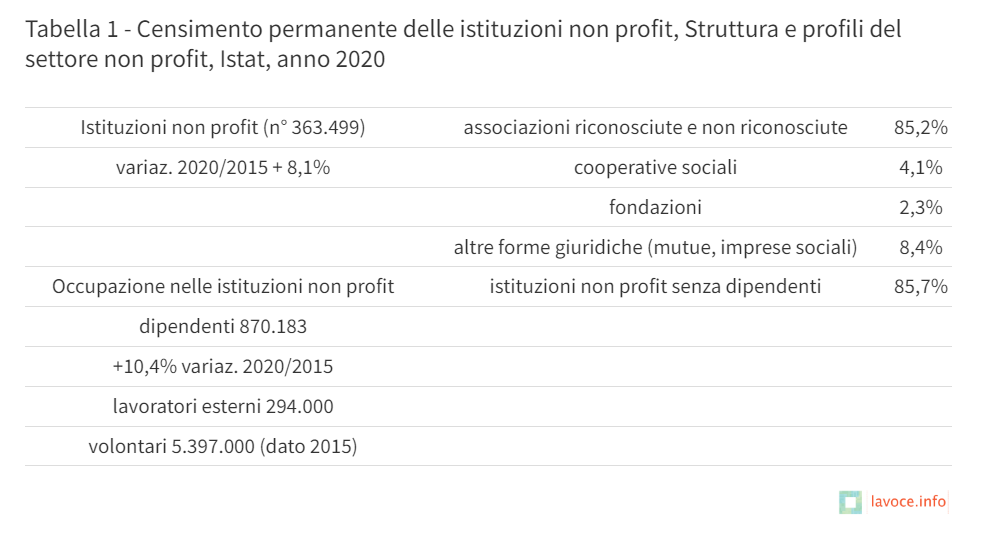

Il fenomeno della partecipazione sociale, per consuetudine, viene reso riconoscibile attraverso le attività realizzate nel Terzo settore e da un insieme consistente e diffuso sul territorio di formazioni e reti civiche, oltre che da attività di lavoro volontario non retribuito. A guardare le statistiche, ci sarebbe ragione di essere soddisfatti: l’Italia è al secondo posto fra i maggiori paesi.

La missione sociale tra partecipazione e autoreferenzialità

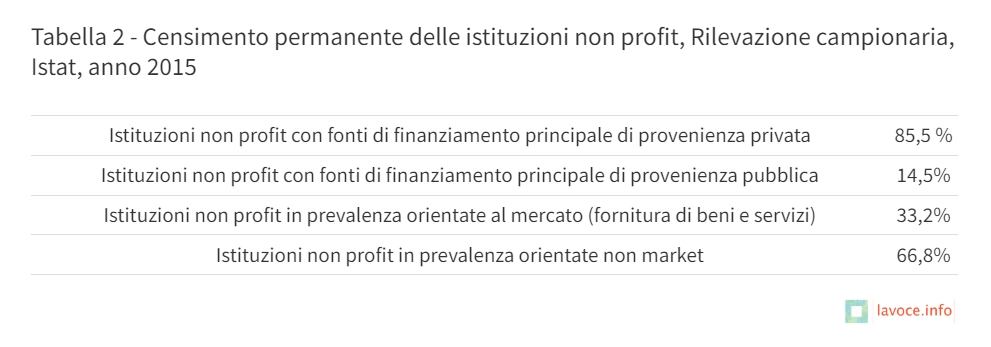

Il mondo del Terzo settore cresce, ma al suo interno convivono molte contraddizioni. Vi ritroviamo soggetti con finalità e profili valoriali e organizzativi molto differenziati, che non sempre appaiono funzionali alla missione di partecipazione e rappresentanza che la Costituzione affida ai cosiddetti corpi intermedi.

Da un lato, abbiamo una miriade di piccole comunità associative di base, senza dipendenti, che vivono delle quote associative e di raccolta fondi, capaci di mobilitare energie dal basso intorno a obiettivi o interessi socialmente rilevanti.

Dall’altro, ci sono organismi di maggiori dimensioni che si propongono obiettivi e finalità da “quasi impresa”, producono beni e servizi di alto valore sociale, sviluppano occupazione, in cui i sistemi di governance, deputati a garantire partecipazione e rappresentanza delle basi associative, devono convivere con tecnostrutture manageriali solide. Alcuni giuristi segnalano come oramai in dottrina sia normale parlare di “societarizzazione” degli enti del Terzo settore, per come spesso si rinvia a molte regole del Libro V del codice civile sulle società. Situazioni molto ibride.

Ma ancora altro emerge in questa fase attuativa della riforma del Terzo settore. Gli organismi iscritti nei registri preesistenti stanno trasmigrando in quello nazionale (Runts). Le stime elaborate in uno studio Labsus indicano che, in linea tendenziale, solo una parte degli organismi non profit entreranno nel Runts, saranno riconosciute come enti di Terzo settore (Ets) e avranno quindi la possibilità di cogliere le opportunità disposte dalla legge di riforma. In tutto, potrebbe trattarsi di meno del 38 per cento delle realtà non profit censite dall’Istat; in ogni caso, difficilmente si supererà la metà di quelle attualmente iscritte nei registri regionali.

Ci saranno dunque molti organismi associativi che rimarranno fuori dal Runts, per una varietà di cause: scarsa consapevolezza delle conseguenze, deficit di competenze per gestire le procedure, o perché non hanno potuto o voluto collegarsi ad alcuna rete regionale o nazionale, o semplicemente perché piccole, disperse o non rintracciabili.

Eppure, solo gli enti iscritti al Runts potranno proseguire, e anche sviluppare, quella funzione di rappresentanza di interessi nel rapporto con la pubblica amministrazione, in continuità con la loro storia. I non iscritti non potranno stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, avranno difficoltà ad accedere a contributi pubblici per le loro iniziative e a essere riconosciuti ai tavoli istituzionali come soggetti rappresentativi di interessi collettivi.

Ma se per decenni tantissime organizzazioni civiche e non profit hanno operato sul territorio, con la loro capacità di mobilitare energie ed essere utili nel perseguire le finalità per cui sono state costituite (gestire beni collettivi, assistere chi ne ha bisogno, produrre servizi, dalla scuola alla sanità, e così via), perché in futuro il fatto di non essere iscritte al Runts dovrebbe determinare l’impossibilità di proseguire la propria attività? E, in tal caso, che cosa comporterà la loro assenza per il Terzo settore e per le comunità ed il territorio?

Non vorremmo neanche pensare che la riforma, alla fine, ci restituisse una realtà in cui siano formalmente riconosciute solo le organizzazioni più strutturate. È comprensibile che ora tutte le attenzioni di chi si occupa di Terzo settore siano concentrate su una celere attuazione formale e procedurale del Runts. Ma si spera che non si arrivi troppo tardi ad affrontare e correggere le conseguenze sostanziali che comporterebbe un tale scenario.

Costruire “ponti” tra persone, organismi del Terzo settore e istituzioni

Tali considerazioni dovrebbero indurre a riflettere sull’opportunità di politiche pubbliche che – con un approccio “nudge” – vadano a modellare sul territorio un contesto capace di favorire lo sviluppo di ogni forma di aggregazione sociale, di partecipazione ad attività collettive, tese a mobilitare energie dal basso intorno a obiettivi o interessi di rilevanza sociale e veicolare bisogni e aspirazioni tramite appropriate forme di rappresentanza democratica.

I sistemi sociali che muovono queste organizzazioni “fluide” non sempre si prestano a essere ricondotti a rigidi schemi giuridico-formali. Piuttosto, ci si dovrebbe preoccupare di regolare con maggiore attenzione i meccanismi di governance all’interno di tali organismi, per rendere più trasparenti le modalità di partecipazione, rappresentanza e tutela degli interessi di tutti gli stakeholders (associati, donatori, utenti, volontari). Ci si dovrebbe preoccupare di moltiplicare le occasioni di collaborazione attiva con le istituzioni locali, basate su co-programmazione e co-progettazione delle politiche pubbliche. Si dovrebbe promuovere la loro funzione sociale come “palestre” per allenare l’attitudine alla partecipazione dei cittadini, generando buone pratiche che legano tra loro le persone e ne consolidano la cooperazione attorno a interessi e obiettivi specifici. E chissà che ciò non possa produrre anche effetti benefici sull’attuale divario “impegno sociale – impegno politico”.

Eugenio Nunziata